- Inkl. Rezeptausstellung

- Original Medikamente

- Transparenter Preis

- Inkl. Lieferung am nächsten Werktag

Bluthochdruck

Holen Sie sich Bluthochdruck Medikamente mit einem Online-Rezept

Etwa 35 Millionen Deutsche leiden unter Hypertonie (Bluthochdruck). Betroffen sind vor allem Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Bei den über 65-Jährigen liegt der Anteil sogar bei über 50%. Ist der Bluthochdruck einmal diagnostiziert worden, sollte er dringend medikamentös behandelt werden, selbst wenn Sie keine oder kaum Beschwerden haben. Andernfalls kann er ernsthafte Erkrankungen auslösen.

Medikamente gegen den Bluthochdruck können Sie bei euroClinix auch ohne Rezept von Ihrem Arzt online bestellen. Während des Bestellvorgangs füllen Sie einen medizinischen Fragebogen aus. Nach einer Prüfung Ihrer Angaben stellen unsere Ärzte ein Online-Rezept aus und schicken es direkt an die Versandapotheke. Von dort erhalten Sie Ihr Medikament gegen Bluthochdruck per Express-Versand bequem nach Hause geliefert.

Symptome: Bluthochdruck erkennen

Bluthochdruck ist eine heimtückische Erkrankung. Sie beginnt oft schleichend und verursacht in vielen Fällen lange Zeit überhaupt keine Beschwerden. Aber selbst wenn dann irgendwann Symptome auftreten, werden diese nicht unbedingt mit einem zu hohen Blutdruck in Verbindung gebracht.

Stattdessen kommt es zu Verwechslungen mit den Anzeichen für andere Krankheiten. Allerdings sollte - vor allem bei Menschen über 45 Jahre - bei Auftreten der folgenden Symptome immer auch der Bluthochdruck als mögliche Ursache mit abgeklärt werden:

- Kopfschmerzen, vor allem, wenn diese kurz nach dem Aufwachen auftreten

- Schwindelgefühle

- Ohrensausen

- Nervosität und Gereiztheit

- Stimmungsschwankungen

- starkes Schwitzen ohne ersichtlichen Grund

- Müdigkeit

- Schlafstörungen

- Konzentrationsprobleme

- häufiges Nasenbluten

- Herzrhythmusstörungen ("Herzstolpern")

- Übelkeit

- Kurzatmigkeit

- Sehstörungen

- bei Männern: Erektionsprobleme.

Vor allem bei Frauen in der zweiten Lebenshälfte kommt es häufig vor, dass Bluthochdruck-Symptome wie Stimmungsschwankungen, starkes Schwitzen oder Schlafstörungen für Anzeichen der sogenannten "Wechseljahre" gehalten werden.

Mögliche Folgen eines unbehandelten Bluthochdrucks

Dass der Bluthochdruck in vielen Fällen eine "stille" Erkrankung ist, heißt jedoch nicht, dass er ungefährlich ist. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall: Wenn keine Behandlung erfolgt, werden die Organe in Mitleidenschaft gezogen.

Es drohen ernsthafte Folgeerkrankungen, abhängig von dem betroffenen Organ:

Herz:

Durch jahrelangen Bluthochdruck wird vor allem die linke Herzkammer überlastet. Dies kann zu einer Herzinsuffizienz (Herzmuskelschwäche) führen. Außerdem begünstigt der hohe Druck eine Arteriosklerose (Arterienverkalkung) in den Herzkranzgefäßen. Mögliche Folgen sind die koronare Herzkrankheit oder ein Herzinfarkt.

Gehirn:

Werden die Blutgefäße im Gehirn dauerhaft überlastet, droht ein Schlaganfall.

Augen:

Schädigungen der Gefäße des Augenhintergrunds können zu einer Verminderung des Sehvermögens führen - in extremen Fällen sogar zur kompletten Erblindung.

Nieren:

Auch die Nieren können durch den Bluthochdruck geschädigt werden. Mögliche Folgen einer permanenten Überlastung der Gefäße sind eine Niereninsuffizienz (Nierenschwäche) oder gar ein komplettes Nierenversagen.

Diese Auflistung möglicher Folgen zeigt deutlich: Bluthochdruck ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Allerdings ist der Blutdruck mithilfe geeigneter Medikamente gut einstellbar, wodurch das Risiko für eine der hier genannten Folgeerkrankungen deutlich sinkt.

Diagnose: Ab wann Bluthochdruck?

Bei vielen Patienten erfolgt die Diagnose Bluthochdruck eher als Zufallsdiagnose im Rahmen eines Check-ups oder aber anderer Untersuchungen - und diese wiederum sind häufig deshalb notwendig geworden, weil die Symptome einer schwereren Folgeerkrankung den Gang zum Arzt unvermeidlich gemacht haben.

Es werden zwei Blutdruckwerte unterschieden. Bei einem Richtwert von etwa 120/80 mmHg, der als Normalbereich angesehen wird, bezeichnet 120 den sogenannten systolischen Wert, 80 den diastolischen. Die Systole bezeichnet die Phase, in der sich das Herz zusammenzieht und dadurch Blut in die Arterien gepumpt wird. Die Bezeichnung für die Erschlaffungsphase des Herzens, in dem neues Blut in die Herzkammern einfließen kann, lautet Diastole.

Eine arterielle Hypertonie besteht dann, wenn die Blutdruckwerte den gesunden Bereich von 120/80 mmHg deutlich übersteigen. Die Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation WHO zum Bluthochdruck lauten wie folgt:

- hochnormaler Blutdruck: 130 – 139 / 85 – 89 mmHg

- milder Bluthochdruck (Stufe 1): 140 – 159 / 90 – 99 mmHg

- mittlerer Bluthochdruck (Stufe 2): 160 – 179 / 100 – 109 mmHg

- schwere Hypertonie (Stufe 3): > 180 / > 110 mmHg

Zudem gibt es eine sogenannte isolierte systolische Hypertonie, bei welcher der diastolische Wert im Normalbereich liegt, der systolische jedoch bei über 140 mmHg.

Die Messung des Blutdrucks sollte nach einer mindestens fünfminütigen Ruhepause und mindestens 30 Minuten nach dem letzten Kaffee- oder Nikotinkonsum erfolgen. Um Schwankungen des Blutdrucks im Tagesverlauf festzustellen, kommen spezielle Blutdruck-Manschetten zum Einsatz, die 24 Stunden lang regelmäßig automatisch messen. Wie genau ist Bluthochdruck jedoch definiert?

Systolischer und diastolischer Blutdruck

Der "magische Wert", auf den sich die Ärzte für die Diagnose Bluthochdruck berufen, liegt bei 140:90 ("140 zu 90"). Hierbei handelt es sich um eine medizinische Größe. Die erste Zahl beschreibt den Druck, der in den Gefäßen entsteht, wenn die linke Herzkammer sich zusammenzieht und dabei das Blut in die Aorta (Hauptschlagader) pumpt. Er wird auch als systolischer Blutdruck bezeichnet. Nachdem sich das Herz zusammengezogen hat, entspannt es sich wieder, damit Blut zurückfließen kann.

Während dieses Vorgangs fließt kein weiteres Blut in die Aorta, sodass der Druck in den Gefäßen kurzzeitig sinkt. Der zweite Wert, der beim Messen des Blutdrucks angegeben wird, bezeichnet den niedrigsten Druck in der Aorta - kurz, bevor der nächste Herzschlag neues Blut hinein pumpt. Er wird auch als diastolischer Wert bezeichnet.

Der Grenzwert 140:90 gilt für Messungen, die der Arzt selbst durchführt. Bei Eigenmessungen oder 24-Stunden-Messungen sollte er niedriger angesetzt werden. Für Patienten mit Diabetes oder chronischen Nierenerkrankungen gilt ein Druck von 130:80 als Grenze zum Bluthochdruck.

Ursachen: Bluthochdruck als 'Volkskrankheit'

Die meisten Deutschen haben einen Blutdruck, der regelmäßig über 120:90 liegt. Dieser Wert ist auf Dauer zu hoch und mündet bei vielen Menschen im Alter in einem ausgeprägten Hochdruck.

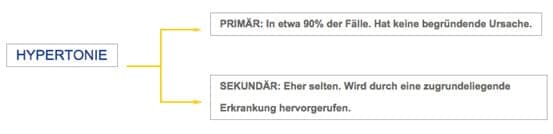

Bei der arteriellen Hypertonie werden die folgenden zwei Formen unterschieden:

- Primäre Hypertonie: Bei dieser Form der Erkrankung, an der etwa 95 Prozent aller von zu hohem Blutdruck Betroffenen leiden, stellt der Bluthochdruck die Grunderkrankung dar. Sie ist durch mehrere Faktoren bedingt, es kann also keine eindeutige Ursache festgestellt werden. Eine weitere Bezeichnung für die primäre Hypertonie ist deshalb essentielle Hypertonie.

- Sekundäre Hypertonie: Bei einer Minderheit der Bluthochdruck-Patienten ist die arterielle Hypertonie Folge einer bestehenden Grunderkrankung. Häufig handelt es sich dabei um Störungen des Hormonsystems sowie Nieren- oder Gefäßerkrankungen. Bei der sekundären Hypertonie ist es also besonders wichtig, dass zunächst die Grunderkrankung erkannt und behandelt wird.

Die Ursachen dafür, dass der Blutdruck ansteigt, sind vielfältig. Es handelt sich um ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren, von denen einige durch den Menschen beeinflussbar sind, andere eher nicht.

Wer von Natur aus über ein leicht erregbares Nervensystem verfügt, neigt eher dazu, dass sein Körper in einen Stressmodus gerät und der Blutdruck steigt. Es gibt jedoch einige äußere Faktoren, bei denen eindeutig nachgewiesen ist, dass sie die Entstehung von Bluthochdruck begünstigen. Dazu zählen:

- Übergewicht bzw. Fettleibigkeit (Adipositas) - vor allem, wenn sich am Bauch zu viel Fett einlagert

- übermäßiger Alkoholkonsum

- Rauchen

- chronischer Stress

- Bewegungsmangel

- eine zu salzhaltige Ernährung

Da diese Risikofaktoren in der Lebensweise vieler Menschen in den westlichen Industrieländern verankert sind, ist es wenig verwunderlich, dass sich Bluthochdruck zu einer "Volkskrankheit" entwickelt hat, die nach wie vor auf dem Vormarsch ist.

Bluthochdruck mit Medikamenten behandeln

Ein (auf Dauer) zu hoher Bluthochdruck kann mithilfe geeigneter Medikamente gesenkt werden, wodurch auch das Risiko für Folgeerkrankungen sinkt.

Die medikamentöse Behandlung beruht auf einem von zwei grundlegenden Prinzipien: einer Weitung der Blutgefäße oder dem Entzug überschüssigen Wassers aus dem Körper. Beide führen zu demselben Ergebnis, nämlich einer Absenkung des Blutdrucks.

Werden die Blutgefäße mithilfe der Medikamente geweitet, dann sinkt zwangsläufig auch der Druck auf die Gefäßwände. Die zweite Methode besteht darin, dem Körper überschüssiges Wasser zu entziehen, was mithilfe sogenannter Diuretika geschieht.

Auf diese Weise verringert sich das Volumen des Blutes, was ebenfalls eine Senkung des Blutdrucks zur Folge hat. Das entzogene Wasser wird über die Nieren auf natürlichem Wege ausgeschieden.

Bei den meisten Blutdrucksenkern genügt es, einmal täglich eine kleine Tablette einzunehmen.

Was Patienten mit Bluthochdruck noch tun können

Neben der Einnahme geeigneter Medikamente sollten Menschen mit Bluthochdruck versuchen, ihre Lebensgewohnheiten zu ändern. Eine Gewichtsreduktion, mehr Bewegung im Alltag, der Verzicht auf Tabak und übermäßigen Alkoholkonsum und eine salzreduzierte Ernährung sind der Gesundheit förderlich und machen vielleicht sogar die Blutdrucksenker irgendwann überflüssig.

Behandlung von Hypertonie mit rezeptpflichtigen Medikamenten auf euroClinix

Bluthochdruck (Hypertonie) kann mit blutdrucksenkenden Medikamenten (Ramipril, Amlodipin, Lisinopril oder Bendroflumethiazid) effektiv behandelt werden. Da diese Arzneimittel verschreibungspflichtig sind, können sie in der EU nicht ohne ein vom Arzt ausgestelltes Rezept erworben werden.

Die Online-Klinik euroClinix bietet hier eine unkomplizierte und sichere Alternative. euroClinix ermöglicht Ihnen den Kauf von Blutsenkern durch eine professionelle Online-Konsultation. Hierzu füllen Sie ein medizinisches Patientenformular mit den nötigen gesundheitlichen Informationen aus, welches umgehend an unsere Ärzte weitergeleitet wird.

Diese überprüfen Ihre Angaben unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen medizinischen Vorgeschichte, wodurch die individuelle Eignung vom Arzneimittel gegen Bluthochdruck (Hypertonie) festgestellt werden kann. Der Versand des Arzneimittels erfolgt unverzüglich durch die Versandapotheke.

Versand und Verpackung

Die voraussichtliche Lieferzeit des Medikaments durch UPS wird bereits auf der Website angezeigt. Die genaue Zeit erfahren Sie in der E-Mail direkt nach der Bestellung. Dank des 24h Lieferservice wird das Medikament zeitnah und direkt an eine Adresse Ihrer Wahl zugestellt.

Das Arzneimittel befindet sich in einer neutralen Packung und garantiert somit höchste Diskretion. Die Sicherung Ihrer Privatsphäre wird ebenfalls bei der Bezahlung berücksichtigt, die mit verschiedenen Zahlungsmethoden erfolgen kann.

So bietet euroClinix Banküberweisungen, Sofortüberweisungen, Bankeinzug, Nachnahme (zzgl. einer Nachnahmegebühr von 19,99 EUR,-), Rechnung oder Ratenzahlung an.

Warum rezeptpflichtige Arzneimittel auf euroClinix online bestellen?

euroClinix ist ein in ganz Europa tätiges Gesundheitsunternehmen. Mit unserem kundenorientierten Service ersparen wir Ihnen den Weg zum Arzt und zur Apotheke. Lange Wartezeiten in vollen Praxen gehören somit der Vergangenheit an. Bestellungen sind jederzeit möglich; unsere Website ist zu jeder Tages- und Nachtzeit aufrufbar. Bei Fragen steht der euroClinix Kundenservice Ihnen jederzeit von Montag bis Freitag zwischen 10 und 19 Uhr zur Verfügung.

Es ist davon abzuraten, die Arzneimittel gegen hohen Blutdruck rezeptfrei im Internet zu kaufen. Die Überprüfung der angegeben Symptome sowie die Verschreibung des entsprechenden Medikaments durch einen qualifizierten Arzt, vermeiden die Risiken einer Fehldiagnose. Im schlimmsten Fall kann sich die Erkrankung sogar verstärken. Bei euroClinix können Sie sich auf den unkomplizierten, diskreten und sicheren Service jederzeit verlassen.

Mehr lesen

ACE-Hemmer: Nebenwirkungen erkennen und bewältigen

Geprüft von Dr. Caroline FontanaArzneimittel

auswählenMedizinischen

Fragebogen ausfüllenDer Arzt stellt

Ihr Rezept ausApotheke versendet

Ihr Medikament