- Inkl. Rezeptausstellung

- Original Medikamente

- Transparenter Preis

- Inkl. Lieferung am nächsten Werktag

Chlamydien

Holen Sie sich Chlamydien Medikamente mit einem Online-Rezept

Bei Chlamydien handelt es sich um eine häufig vorkommende, sexuell übertragbare Krankheit. Jährlich steigt die Anzahl der Infektionen, die vor allem bei jüngeren Männern und Frauen auftreten. Besonders gefährlich ist die Infektion für Frauen, denn in 80% der Fälle treten keine Symptome auf, bei Männern bleiben auch ein Großteil der Infektionen symptomfrei. Bleibt die Behandlung aus, treten oft schwerwiegende Folgen wie Unfruchtbarkeit bis hin zu Krebserkrankungen auf.

Bei euroClinix können Medikamente zur Behandlung von Chlamydien über eine Online-Konsultation online erworben werden. Dazu muss zunächst ein medizinischer Fragebogen ausgefüllt werden. Einer unserer in der EU registrierten Partnerärzte wird Ihre Angaben überprüfen und bei Eignung ein Rezept ausstellen, welches im Anschluss von unserer Versandapotheke bearbeitet wird. Das Medikament wird bei Bestellung bis 16:00 Uhr schon am nächsten Werktag an Ihrer Adresse geliefert.

Inhaltsverzeichnis

Was sind Chlamydien? Was sind die Ursachen einer Chlamydien-Infektion? Was sind die Symptome von Chlamydien? Wie werden Chlamydien diagnostiziert? Wie werden Chlamydien behandelt? Was sind die Folgen einer unbehandelten Chlamydien-Infektion? Wie beugt man eine Chlamydien-Infektion vor? Behandlung von Chlamydien mit rezeptpflichtigen Medikamenten auf euroClinixVerfügbare Medikamente

- Wirksame Behandlung bakterieller Infektionen

- Beseitigung von Akne, sexuell übertragbaren Krankheiten und mehr

- Einfache tägliche Dosierung

- Zweitlinientherapie bei sexuell übertragbaren Krankheiten

- Infektion wird in 3 Tagen beseitigt

- Behandlung von Chlamydien, unspezifische Urethritis und Ureaplasma

Was sind Chlamydien?

Chlamydien verursachen eine bakterielle Infektion, die über die Schleimhäute des Körpers (z. B. bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr, bei der Entbindung, durch Berührung infizierter Schleimhäute) übertragen wird. Durch bestimmte Faktoren kann eine Infektion begünstigt werden, dazu gehören beispielsweise ein Mangel an Hygiene, unausgewogene Ernährung, eine Nikotinsucht und Essstörungen wie Bulimie.

Die verbreitetste Übertragung ist ungeschützter Geschlechtsverkehr, daher sind Menschen mit häufig wechselnden Sexualpartnern besonders gefährdet. Bei Chlamydien handelt es sich um Bakterien, die in der Wirtszelle überleben und sich dort auch vermehren. Sie befallen vor allem Geschlechts- und Harnorgane. Für den Menschen kommen drei krankheitserregende Spezies in Betracht:

- Chlamydia trachomatis

Es handelt sich um Bakterien, die sich innerhalb der menschlichen Schleimhautzellen vermehren und durch Geschlechtsverkehr übertragen werden. Eine Infektion bleibt oft symptomlos, kann aber zu schwerwiegenden Erkrankungen führen, falls unbehandelt.

- Chlamydia pneumoniae

Diese Bakterien verbreiten sich durch Tröpfcheninfektion (z. B. Husten) und greifen hauptsächlich die Lunge und die Atemwege an. Bei Betroffenen mit einem schwächeren Immunsystem können Sie unter anderem eine Lungenentzündung, Bronchitis (Entzündung der Bronchien) oder Sinusitis (Entzündung der Nasennebenhöhlen) verursachen.

- Chlamydia psittaci

Ist auch als Ornithose oder Papageienkrankheit bekannt. Eine Ornithose kommt bei Menschen seltener vor als die anderen beiden Typen und wir von Vöglen auf Menschen übertragen. Bei einer Infektion folgen Grippesymptome, die auch eine Lungenentzündung hervorrufen können.

Chlamydia trachomatis wird zudem noch zwischen den Serotypen A-C, D-K und L1-L3 differenziert:

- Die Serotypen A-C verursachen vorrangig Trachome – Entzündungen der Augenbindehäute, die eventuell zu Erblindung führen können.

- Die Serotypen D-K führen bei ausbleibender Behandlung zu Unfruchtbarkeit - sowohl bei Frauen als auch bei Männern

- Serotypen L1-L3 verursachen das Lymphogranuloma venereum (Lymphknotenentzündung), sind aber in Europa äußerst selten. Sie werden wie die anderen Serotypen ebenfalls sexuell übertragen.

Was sind die Ursachen einer Chlamydien-Infektion?

Die Ursachen die zu einer Chlamydien Erkrankung führen können, sind sehr vielfältig. Die Infektion entsteht und wird oft lange Zeit nicht wahrgenommen, da Symptome nur in seltenen Fällen auftreten. Eine unbehandelte Infektion kann im Körper zu gravierenden gesundheitlichen Schäden führen. Eine kurze Übersicht, wie Menschen sich anstecken können, kann hilfreich sein, um eventuell eine Infektion zu vermeiden.

Die häufigsten Übertragungswege von Chlamydien sind:

- Geschlechtsverkehr

Auch bei geschütztem Vaginal-, Anal- oder Oralverkehr können Chlamydien mittels Kontakt der Schleimhäute übertragen werden. Aus diesem Grund sind Personen mit häufig wechselnden Partnern öfter von Infektionen betroffen.

- Während einer Entbindung

Die Chlamydien-Erreger können über die Scheidenflüssigkeit von der Mutter auf das Neugeborene weitergegeben werden. Dies wiederum kann beim Kind zu einer starken Lungen- oder Bindehautentzündung führen. Eine Nichtbehandlung dieser Augenentzündung kann eine Erblindung zur Folge haben.

- Kontakt mit infizierten Schleimhäuten

Eine Ansteckung mit Chlamydien ist auch möglich, wenn die Erreger aus dem Genitalbereich beispielsweise in die Augen gelangen. Das bedeutet, dass der bloße Kontakt von Schleimhäuten mit Scheidenflüssigkeit ausreichend für eine Infektion ist.

Häufigkeit

In der Regel sind sowohl Frauen als auch Männer gleichermaßen von einer Infektion mit Chlamydien betroffen. Dennoch sind junge Frauen und Männer mit wechselnden Sexualpartnern gelten als besondere Risikogruppe, da es wahrscheinlicher ist, dass sich Erreger in ihrem Körper festsetzen. In der Schweiz gibt es etwa 11.000 Neuinfektion pro Jahr.

Was sind die Symptome von Chlamydien?

In vielen Fällen zeigt eine Infektion mit Chlamydien nur wenige oder gar keine Symptome. Die Inkubationszeit liegt zwischen ca. 1 und 3 Wochen. Treten nach dieser Zeit Chlamydien Symptome auf, äußern diese sich wie folgt:

- Entzündungsreaktionen im Genitalbereich (vorrangig durch Chlamydia trachomatis)

- Ausfluss im Genitalbereich (gelblich, dünnflüssig oder eitrig)

- Brennen bzw. Schmerzen beim Wasserlassen

- Juckreiz

- bei Frauen zusätzlich Zwischenblutungen oder irreguläre Menstruationsblutungen

- Ausfluss sowie Schmerzen am After

- Schmerzen beim Geschlechtsverkehr.

Außerdem können bestimmte Erkrankungen eine Begleiterscheinung einer Infektion mit Chlamydien hinweisen. Am häufigsten werden dabei folgende Symptome beobachtet:

- Blasenentzündungen

- Atemwegsinfekte ( z. B. Bronchitis, Sinusitis, Pharyngitis)

- Entzündungen am Auge (z.B. Bindehautentzündung)

- Lungenentzündungen

Auch allgemeine Krankheitssymptome wie Fieber, Magen- und Darmbeschwerden sowie Gelenkschmerzen können auf eine Infektion zurückgehen. In seltenen Fällen kann es außerdem zu Geschwüren im Genitalbereich kommen.

Bei Männern werden insbesondere Entzündungen von Prostata, Harnröhre und Nebenhoden beobachtet, während bei Frauen durch eine Verbreitung der Entzündung in der Harnröhre auch Gebärmutter, Eileiter, Eierstöcke und Leber betroffen sein können.

Außerdem kann es bei einer Chlamydien-Infektion auch zu Entzündungen am Zahnfleisch oder Zahnfleischbluten kommen. Eine Ansteckungsgefahr durch entzündetes Zahnfleisch oder Entzündungen im Rachenraum oder Mund ist möglich.

Wie werden Chlamydien diagnostiziert?

Neben der Befragung des Patienten im Rahmen der Anamnese entnimmt der behandelnde Arzt für die Stellung einer Diagnose einen Abstrich sowie eine Urinprobe. Auch ein rektaler Abstrich ist notwendig, wenn die Betroffenen Analverkehr praktizieren. Das Labor untersucht die Proben auf Antikörper gegen Chlamydien und/oder Partikel des Erbguts von Chlamydien.

Ist der Nachweis auf die Bakterien positiv, liegt sehr wahrscheinlich eine Infektion mit Chlamydien vor. Zu bedenken ist, dass ein Test nur in der akuten Phase der Infektion möglich ist, weshalb bei Verdacht möglichst schnell ein Arzt aufzusuchen ist.

Der Nachweis und damit auch die Behandlung einer Infektion mit Chlamydia pneumoniae ist wesentlich schwieriger, da diese sich oft nur auf die Atemwege auswirkt und die Übertragung bereits durch Tröpfcheninfektion oder auch durch Zeckenbisse erfolgt.

Vor allem in den Wintermonaten ist der menschliche Körper aufgrund des geschwächten Immunsystems besonders anfällig für diese Spezies. Aufgrund der gängigen Atemwegsinfekte zu dieser Zeit besteht das Risiko, dass die Anzeichen einer Chlamydien-Infektion einem grippalen Infekt zugeschrieben werden.

Die Laboruntersuchung ist vor allem auch zur Differenzierung anderer Erkrankungen wichtig, denn die Symptome bei einer Infektion mit Chlamydien ähneln beispielsweise den Symptomen der Gonorrhoe (umgangssprachlich Tripper).

Wie werden Chlamydien behandelt?

Eine Infektion mit Chlamydien heilt grundsätzlich nicht von allein aus und ist somit zwingend medikamentös zu behandeln.

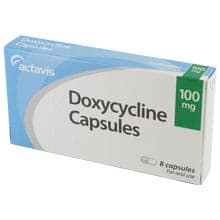

Für die Therapie einer Chlamydien-Infektion sind Antibiotika wie Makrolide, Doxycyclin, Azithromycin oder Tetracycline die erste Wahl. Ist eine schwangere Frau von einer Infektion betroffen, kommen meist Josamycin, Erythromycin oder Amoxicillin zum Einsatz.

Die Behandlung dauert je nach Präparat und Art der Erkrankung über eine Woche hinweg bis zu zwei Wochen. Über die Dauer der medikamentösen Behandlung entscheidet der Arzt. Aufgrund der Ansteckungsgefahr ist es ratsam, auch den Partner einer erkrankten Person zu behandeln (Zur Vermeidung der gegenseitigen Wiederansteckung) und mit dem Geschlechtsverkehr so lange zu warten, bis die Behandlung effektiv ist (ca. eine Woche).

Um den Erfolg der Behandlung zu kontrollieren, ist etwa drei Wochen nach Ende der Therapie eine erneute Laboruntersuchung durchzuführen.

In den meisten Fällen erfolgt die Behandlung sowohl bei Frauen als auch bei Männern letztlich mit Doxycyclin als Erstbehandlung. In der Regel ist diese für eine Heilung ausreichend. Als Folgebehandlung, falls die Erste nicht ausreichend ist, steht Azithromycin zur Verfügung.

Hat der Arzt ein Trachom diagnostiziert, ist in einem noch frühen Stadium die Behandlung mit einer Augensalbe, die Tetracyclin enthält, sinnvoll. Hat der Mediziner das Trachom jedoch in einem weiter fortgeschrittenen Stadium festgestellt, besteht eventuell die Notwendigkeit einer Operation.

Was sind die Folgen einer unbehandelten Chlamydien-Infektion?

Eine Chlamydien-Infektion bleibt häufig unentdeckt und wird darum nicht behandelt. Obwohl die Infektion bei 80% der Frauen und bei über der Hälfte der Männer ohne Beschwerden verlaufen kann, drohen auf lange Zeit schwerwiegende Komplikationen wie Unfruchtbarkeit, die schätzungsweise 10% bis 20% der infizierten Frauen betrifft. Außerdem kann sich die Infektion auf benachbarte Strukturen und Organe ausbreiten.

Folgen bei Frauen

Es existieren diverse Untergruppen von Chlamydia trachomatis. Durch das Aufsteigen und Wandern der Krankheitserreger können alle Organe und Strukturen des kleinen Beckens befallen werden und unter anderem, folgende Erkrankungen hervorrufen:

Beckenentzündung / Unterleibsentzündung

Die Beckenentzündung (engl. Pelvic inflammatory disease - PID) ist ein Sammelbegriff für Zervizitis (Entzündung des Gebärmutterhalses), Adnexitis (Entzündung der Eierstöcke (Oophoritis) und Eileiter (Salpingitis)) und Endometritis (Entzündung der Gebärmutterschleimhaut). Die PID kann akut oder chronisch verlaufen und entsteht durch das Aufsteigen der Keime.

Eine akute Beckenentzündung äußert sich meistens durch Fieber, Unterbauchschmerzen und einem ausgeprägten Krankheitsgefühl. Der chronische Verlauf ist deutlich weniger auffällig. Meistens bestehen nur ein Druck- oder Schweregefühl im Bereich des kleinen Beckens. Problematisch ist, dass es zur Eiteransammlung und Abszessbildung kommen kann. Ein Abszess muss eventuell operativ entfernt werden.

Bei einer Adnexitis wird das Flimmerepithel der Eileiter geschädigt und es entstehen Vernarbungen und Verklebungen. Sind die Eileiter nicht mehr durchlässig, kommt es zur Unfruchtbarkeit. Eine unbehandelte Chlamydien-Infektion gilt als die häufigste Ursache für Unfruchtbarkeit bei Frauen.

Risiken einer Chlamydien-Infektion in der Schwangerschaft

Frauen in der Schwangerschaft werden in den Vorsorgeuntersuchungen auf Chlamydien getestet. Denn eine unerkannte und unbehandelte Chlamydien-Infektion kann unter anderem zu Fehl- und Frühgeburten führen. Während des Geburtsvorgangs können außerdem die Keime auf das Kind übertragen werden und eine Lungenentzündung oder Bindehautentzündung auslösen. Bereits die Entstehung einer Schwangerschaft wird durch Chlamydien negativ beeinflusst: Es besteht ein erhöhtes Risiko für eine Eileiter- oder Bauchhöhlen-Schwangerschaft (Extrauteringravidität).

Folgen bei Männern

Bei Männern bereitet eine Chlamydien-Infektion häufiger Beschwerden als bei Frauen, weshalb häufiger behandelt wird und Folgeerkrankungen insgesamt seltener sind. Betroffen können wiederum alle Strukturen des kleinen Beckens sein und folgende Bereiche des Körpers entzünden:

Nebenhodenentzündung

Die Epididymitis (Nebenhodenentzündung) äußert sich mit Hodenschmerzen, Schwellung des Hodens oder beider Hoden und Fieber. Die stärkste Ausprägung der Beschwerden wird meist innerhalb eines Tages erreicht. Die Symptome können mit denen einer Hodentorsion verwechselt werden. Da es sich bei der Hodentorsion um einen Notfall handelt, sollte bei Hodenschmerzen und -schwellung schnellstmöglich ein Arzt aufgesucht werden.

Harnröhrenentzündung

Die Urethritis (Harnröhrenentzündung) kann bei verschiedenen sexuell übertragbaren Infektionen auftreten. Den größten Anteil mit 25% verursacht allerdings Chlamydia trachomatis. Der Verlauf ist entweder symptomlos oder mit einem Brennen beim Wasserlassen verbunden. Durch die Entzündung der Harnröhre können Vernarbungen entstehen, die gegebenenfalls den Durchgang für die Samenflüssigkeit verschließen, was in einer Unfruchtbarkeit des Mannes resultiert.

Prostataentzündung

Typisch für eine Prostatitis (Prostataentzündung) sind Schmerzen während oder nach dem Geschlechtsverkehr und Schmerzen beim Wasserlassen und Kreuzschmerzen. Fieber und Schüttelfrost können ebenso wie weitere Allgemeinsymptome zusätzlich auftreten.

Ein Befall der Prostata kann sich auf weitere Strukturen ausbreiten, sodass beispielsweise eine Entzündung der Samenleiter entstehen kann. Werden die Samenleiter durch Vernarbungen und Verklebungen infolge der Entzündung verschlossen, wird der betroffene Mann unfruchtbar. Die Prostatitis geht mit einem höheren Risiko für Unfruchtbarkeit einher als die Epididymitis.

Geschlechtsunspezifische Folgen

Für beide Geschlechter besteht durch eine unbehandelte Chlamydien-Infektion das Risiko für Nierenerkrankungen und ein erhöhtes Risiko, an anderen sexuell übertragbaren Infektionen, insbesondere HIV und Gonorrhoe, zu erkranken. Das erhöhte HIV-Risiko wird dadurch erklärt, dass die Entzündung die Schleimhaut durchlässiger für Viren macht und Entzündungszellen, die vom HI-Virus befallen werden, bereits vor Ort sind. Nierenerkrankungen können sich aus weiter aufsteigenden Entzündungen des unteren Harntrakts entwickeln.

Die reaktive Arthritis beschreibt eine Gelenkbeteiligung bei Chlamydien-Infektion. Sie ist zudem Teil des sogenannten Reiter-Syndroms, das durch die Serotypen A-C von Chlamydia trachomatis ausgelöst wird. Das Reiter-Syndrom kann unter anderem mit Bindehautentzündung und Entzündung des Harntrakts einhergehen.

Eine weniger bekannte Folge der unbehandelten Infektion stellt das Fitz-Hugh-Curtis-Syndrom dar, bei dem es sich um eine Perihepatitis (Entzündung der Leberkapsel) handelt. Außer den Chlamydien können auch Gonokokken dieses Syndrom auslösen, bei dem die Leberkapsel mit dem Bauchfell (Peritoneum) verwächst und Oberbauchschmerzen mit Ausstrahlung in der rechten Schulter verursacht.

Wie beugt man eine Chlamydien-Infektion vor?

Da es sich bei einer Infektion mit Chlamydien vorrangig um eine sexuell übertragbare Erkrankung handelt, ist die Benutzung von Kondomen die einzige Möglichkeit der Vorbeugung. Die Übertragung von Chlamydien ist allerdings auch durch Sexspielzeuge möglich, es empfiehlt sich daher, hierbei auf eine gründliche Hygiene zu achten oder sicherheitsweise ein Kondom zu benutzen. Einige Verhaltensregeln helfen darüber hinaus, sich nicht anzustecken:

- Bei Verdacht einer Infektion ist umgehend ein Arzt aufzusuchen, um eine Ansteckung anderer Personen zu vermeiden.

- Bei Urlaub in tropischen Regionen ist es geraten, besonders auf die hygienischen Verhältnisse (z. B. Sauberkeit der Handtücher) zu achten.

Chlamydien-Test zur Vorsorge

Schätzungen zufolge infizieren sich etwa 11.000 der Schweizer jährlich mit Chlamydien, wobei 3% bis 10% der sexuell aktiven Bevölkerung von Chlamydien betroffen sind. Da es jedoch keine Meldepflicht besteht sind diese Zahlen nur schwer zu verifizieren. Es ist in jedem Fall anzuraten, einmal im Jahr einen Test durchzuführen.

Die obligatorische Krankenversicherung zahlt in der Schweiz ärztlich angeordnete Tests auf STI (abzüglich Jahresfranchise und Selbstbehalt). Zudem bereiten einige Fachstellen für sexuelle Gesundheit auch Tests ohne ärztliche Verordnung an, die meistens auch günstiger sind als sich im Spital testen zu lassen.

Routinemäßig ist vor operativen Eingriffen an der Gebärmutter (z. B. vor der Geburt, bei künstlicher Befruchtung, bei Einsatz einer Spirale sowie bei Ausschabung nach einer Fehlgeburt) eine Kontrolluntersuchung durchzuführen, um Ärzte vor einer Infektion mit Chlamydien zu schützen.

Behandlung von Chlamydien mit rezeptpflichtigen Medikamenten auf euroClinix

Eine Chlamydien-Infektion kann mit Arzneimitteln wie Doxycyclin Kapseln und Azithromycin effektiv behandelt werden. Da diese Medikamente verschreibungspflichtig sind, können sie in der EU und der Schweiz nicht ohne ein vom Arzt ausgestelltes Rezept erworben werden.

Wie kann ich bei euroClinix Medikamente gegen Chlamydien online kaufen?

Die Online-Klinik euroClinix ermöglicht Ihnen den Kauf von Doxycyclin Kapseln und Azithromycin durch eine professionelle Online-Konsultation. Hierzu füllen Sie ein medizinisches Patientenformular mit den nötigen gesundheitlichen Informationen aus, welches umgehend an unsere Ärzte weitergeleitet wird. Diese überprüfen Ihre Angaben, um die individuelle Eignung zur Behandlung mit Arzneimitteln gegen Chlamydien feststellen zu können. Gibt es keinerlei bedenken, wird ein ärztliches Rezept ausgestellt. Der Expressversand (24h) des Medikaments erfolgt unverzüglich durch die Versandapotheke.

Kann ich Medikamente gegen Chlamydien rezeptfrei online bestellen?

Es ist davon abzuraten, Doxycyclin Kapseln und Azithromycin rezeptfrei im Internet zu kaufen. Die Überprüfung der angegeben Symptome sowie die Verschreibung des entsprechenden Arzneimittels durch einen qualifizierten Arzt, vermeiden die Risiken einer Fehldiagnose. Bei euroClinix können Sie sich auf den unkomplizierten, diskreten und sicheren Service jederzeit verlassen.

Versand und Verpackung

Die voraussichtliche Lieferzeit des Arzneimittels durch unseren externen Lieferdienst wird bereits auf der Website angezeigt. Die genaue Zeit erfahren Sie in der E-Mail direkt nach der Bestellung. Dank des 24h Lieferservice wird das Medikament zeitnah und direkt an eine Adresse Ihrer Wahl zugestellt. Das Arzneimittel befindet sich in einer neutralen Packung und garantiert somit höchste Diskretion.

- Was sind Chlamydien?

- Was sind die Ursachen einer Chlamydien-Infektion?

- Was sind die Symptome von Chlamydien?

- Wie werden Chlamydien diagnostiziert?

- Wie werden Chlamydien behandelt?

- Was sind die Folgen einer unbehandelten Chlamydien-Infektion?

- Wie beugt man eine Chlamydien-Infektion vor?

- Behandlung von Chlamydien mit rezeptpflichtigen Medikamenten auf euroClinix

Mehr lesen

Antibiotika und Alkohol: Die Auswirkungen und ein vollst�...

Geprüft von Dr. Caroline Fontana

Chlamydien im Mund: Symptome, Ursachen und wirksame Behan...

Geprüft von Dr. Caroline Fontana

Brennen nach dem Sex: Ursachen und Behandlungen

Geprüft von Dr. Caroline Fontana

Behandlung mit Antibiotika: 5 Lebensmittel, die Sie essen...

Geprüft von Dr. Caroline FontanaArzneimittel

auswählenMedizinischen

Fragebogen ausfüllenDer Arzt stellt

Ihr Rezept ausApotheke versendet

Ihr Medikament